moser edvard (7 résultats)

CommentairesFiltres de recherche

Type d'article

- Tous les types de produits

- Livres (6)

- Magazines & Périodiques (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Bandes dessinées (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Partitions de musique (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Art, Affiches et Gravures (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Photographies (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Cartes (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Manuscrits & Papiers anciens (1)

Etat En savoir plus

- Neuf (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Comme neuf, Très bon ou Bon (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Assez bon ou satisfaisant (5)

- Moyen ou mauvais (1)

- Conformément à la description (1)

Particularités

- Ed. originale (1)

- Signé (1)

- Jaquette (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

- Avec images (2)

- Sans impressions à la demande (7)

Langue (3)

Livraison gratuite

- Livraison gratuite à destination de France (Aucun autre résultat ne correspond à ces critères)

Pays

Evaluation du vendeur

-

The Future of the Brain â" Essays by the World`s Leading Neuroscientists

Edité par Princeton University Press, 2014

ISBN 10 : 069116276X ISBN 13 : 9780691162768

Langue: anglais

Vendeur : WorldofBooks, Goring-By-Sea, WS, Royaume-Uni

EUR 4,20

Autre deviseEUR 5,44 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 6 disponible(s)

Ajouter au panierPaperback. Etat : Very Good. The book has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.

-

The Future of the Brain: Essays by the Worldâs Leading Neuroscientists: Essays by the World's Leading Neuroscientists

Edité par Princeton University Press, 2016

ISBN 10 : 0691173311 ISBN 13 : 9780691173313

Langue: anglais

Vendeur : WorldofBooks, Goring-By-Sea, WS, Royaume-Uni

EUR 5,85

Autre deviseEUR 5,15 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 3 disponible(s)

Ajouter au panierPaperback. Etat : Very Good. The book has been read, but is in excellent condition. Pages are intact and not marred by notes or highlighting. The spine remains undamaged.

-

The Future of the Brain : Essays by the World's Leading Neuroscientists

Edité par Princeton University Press, 2014

ISBN 10 : 069116276X ISBN 13 : 9780691162768

Langue: anglais

Vendeur : Better World Books, Mishawaka, IN, Etats-Unis

EUR 5,84

Autre deviseEUR 9,84 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierEtat : Good. Former library book; may include library markings. Used book that is in clean, average condition without any missing pages.

-

The Future of the Brain : Essays by the World's Leading Neuroscientists

Edité par Princeton University Press, 2014

ISBN 10 : 069116276X ISBN 13 : 9780691162768

Langue: anglais

Vendeur : Better World Books, Mishawaka, IN, Etats-Unis

EUR 5,84

Autre deviseEUR 9,84 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : 2 disponible(s)

Ajouter au panierEtat : Very Good. Used book that is in excellent condition. May show signs of wear or have minor defects.

-

The Future of the Brain: Essays by the World's Leading Neuroscientists

Edité par Princeton University Press, 2016

ISBN 10 : 0691173311 ISBN 13 : 9780691173313

Langue: anglais

Vendeur : London Bridge Books, London, Royaume-Uni

EUR 9,13

Autre deviseEUR 28,64 expédition depuis Royaume-Uni vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panierpaperback. Etat : Fair.

-

ConjunctiveRepresentation of Position, Direction, and Velocity in Entorhinal Cortex in Science 312, No. 5774, 5 May 2006, pp. 758-762

Edité par American Association for the Advancement of Science, New York, 2006

Vendeur : Atticus Rare Books, West Branch, IA, Etats-Unis

Edition originale

EUR 105,60

Autre deviseEUR 32,46 expédition depuis Etats-Unis vers FranceQuantité disponible : 1 disponible(s)

Ajouter au panier1st Edition. FIRST EDITION of a work that contributed greatly to our understanding of our â??inner GPS' -- "where we are, how we know the way from one place to another, and how we store this information in order to immediately find the way when we repeat a path" (Adaes, The Coordinates of a Nobel Prize, 2014). This work builds upon and contributes significantly to the 2005 work of Sargolini's co-authors who won the Nobel Prize (also in 2005) for their discovery of a key component the brain's positioning system - â??grid cells.' "Grid cells are neurons that fire when a freely moving animal traverses a set of small regions (firing fields) which are roughly equal in size and arranged in a periodic triangular array that covers the entire available environment" (Wikipedia). Sargolini et al proved that "navigation requires representation of the animal's orientation relative to fixed landmarks in the external environment" Shepherd, Handbook of Brain Microcircuits, 184). They showed that the brain contains cells that contribute to this process, cells they named â??head direction cells.' "Grid cells in the medial entorhinal cortex (MEC) are part of an environment-independent spatial coordinate system. To determine how information about location, direction, and distance is integrated in the grid-cell network, we recorded from each principal cell layer of MEC in rats that explored two-dimensional environments. Whereas layer II was predominated by grid cells, grid cells colocalized with head-direction cells and conjunctive grid x head-direction cells in the deeper layers. All cell types were modulated by running speed. The conjunction of positional, directional, and translational information in a single MEC cell type may enable grid coordinates to be updated during self-motion-based navigation" (Sargolini abstract). In other words, certain layers of the MEC "contain cells responsive the the animal's head direction, either in the form of pure head direction tuning or combined head direction and grid-like [conjunctive] tuning" (Derdikman, Space, Time and Memory, 380). CONDITION & DETAILS: New York: American Association for the Advancement of Science. 8vo. [2], 645-794. Ex-libris bearing only a very light stamp on the contents page and a mailing label on the front wrap. Original wraps with minor rubbing at the edge tips. Very good condition.

-

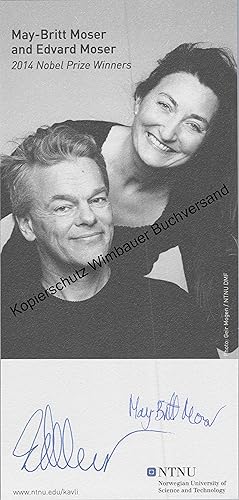

Original Autogramme May-Britt Moser & Edvard Moser Nobelprice 2014 /// Autograph signiert signed signee

Langue: norvégien

Vendeur : Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Allemagne

Manuscrit / Papier ancien Signé

EUR 90

Autre deviseEUR 12 expédition depuis Allemagne vers FranceQuantité disponible : 11 disponible(s)

Ajouter au panierPostkarte. Etat : Gut. Schwarzweiss-Portrait-Postkarte im DIN-lang-Format von May-Britt Moser und Edvard bildseitig mit blauem Stift jeweils signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// May-Britt Moser (* 4. Januar 1963 in Fosnavåg) ist eine norwegische Neurowissenschaftlerin. Gemeinsam mit ihrem Mann Edvard Moser ist sie für ihre Arbeiten zur räumlichen Orientierung und zum räumlichen Gedächtnis bekannt, mit denen erstmals eine psychologische Funktion auf mechanistischem Niveau auf die Funktion von (einzelnen) Neuronen zurückgeführt werden konnte. Im Jahr 2014 wurde sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und John O?Keefe mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet.[1] May-Britt Moser und ihr Mann Edvard Moser studierten ab 1982 an der Universität Oslo Mathematik, Statistik, Programmieren, Neurobiologie und Psychologie. May-Britt Moser schloss ihr Studium der Psychologie 1990 ab. Beide erwarben an der Universität Oslo bei Per Andersen einen Doktorgrad in Neurophysiologie - May-Britt Moser 1995 mit der Arbeit Structural correlates of spatial learning in the hippocampus of adult rats. Vorher und nachher (als Postdoktoranden) waren sie gemeinsam bei Richard G. Morris an der University of Edinburgh. Eine weitere Postdoktoranden-Station führte sie zu John O?Keefe an das University College London. 1996 kehrten beide nach Norwegen zurück, um an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU) in Trondheim Positionen als Associate Professor für Biopsychologie zu übernehmen, ab 2000 mit einer ordentlichen Professur für Neurowissenschaften. 2002 gründeten sie dort das Zentrum für die Biologie des Gedächtnisses, das 2007 in das Kavli-Institut für systemische Neurowissenschaften (Kavli Institute for Systems Neuroscience) umgewandelt wurde und dessen Direktor Edvard Moser ist und dessen Vizedirektorin May-Britt Moser bis 2012 war. Seit 2013 (und bis 2022) ist May-Britt Moser Leiterin des vom Norwegischen Forschungsrat über 10 Jahre mit 175 Millionen Norwegischen Kronen (? 24 Millionen Euro) geförderten Center for Neural Computation am Kavli-Institut (Zentrum für Neuronale Berechnungen, vgl. Computational Neuroscience). May-Britt Moser und ihr Mann haben heute (Stand 2021) zusätzlich an der Medizinischen Fakultät der NTNU jeweils eine Professur für Neurowissenschaften inne. Das Ehepaar hat zwei Töchter.[2] Wirken Das Ehepaar Moser befasst sich mit den Strukturen des (Ratten-)Gehirns, die an der räumlichen Orientierung beteiligt sind, an der Planung eines Weges und an der Erinnerung räumlicher Gegebenheiten (räumliches Gedächtnis). Neuronen, die an diesen Aufgaben beteiligt sind, finden sich im Hippocampus und im entorhinalen Cortex, in dem die Mosers 2005 grid cells (engl., übersetzt Gitterzellen) identifizierten. Die grid cells arbeiten abhängig von der Bewegung eines Individuums durch seine Umgebung. Das Koordinatennetz, das durch diese Zellen gebildet wird, setzt sich aus gleichseitigen Dreiecken zusammen. Die Entdeckung der grid cells gilt als eine der wichtigsten Entwicklungen in den Neurowissenschaften am Anfang des 21. Jahrhunderts. 2014 erhielt das Ehepaar gemeinsam John O?Keefe hierfür den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.[3] Grid cells wurden auch bei Mäusen und Fledermäusen (und Primaten[2]) gefunden und finden sich vermutlich bei allen Säugetieren, wenn auch der Nachweis dieser Zellen beim Menschen noch aussteht. Das Ehepaar identifizierte weitere Zelltypen des entorhinalen Cortex, die jeweils für das Erkennen der Richtung der Bewegung oder das Erkennen der physikalischen Begrenzung der Umgebung spezialisiert sind. Die Mosers konnten auch zeigen, dass diese Informationen von den neuronalen Erregungskreisen des Raum-Gedächtnisses im Hippocampus verarbeitet werden. May-Britt und Edvard Moser klärten die Art und Weise auf, wie das Gehirn die Position des Individuums in seiner Umgebung berechnet, womit bisherige Denkungsarten diesbezüglich überwunden wurden. Neuere Arbeiten befassen sich mit der Frage, wie die grid cells, die für die Registrierung der Bewegung im Raum zuständig sind, mit den place cells interagieren, einem von John O?Keefe beschriebenen Zelltyp, der auf das Erkennen bestimmter Orte spezialisiert ist. /// Edvard Ingjald Moser (* 27. April 1962 in Ålesund)[1] ist ein norwegischer Neurowissenschaftler. Gemeinsam mit seiner Frau May-Britt Moser ist er für seine Arbeiten zur räumlichen Orientierung und zum räumlichen Gedächtnis bekannt, mit denen erstmals eine psychologische Funktion auf mechanistischem Niveau auf die Funktion von (einzelnen) Neuronen zurückgeführt werden konnte. Im Jahr 2014 wurde er gemeinsam mit seiner Ehefrau und John O?Keefe mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet.[2] Edvard Moser ist deutscher Herkunft; seine Mutter stammt aus Essen, sein Vater aus Kronberg im Taunus. Beide Eltern wanderten 1953 aus der Bundesrepublik Deutschland nach Norwegen aus, als der Vater dort eine Stelle als Orgelbauer bekam.[3][4] Sein Großvater Eduard Moser wurde 1900 in Nassau geboren und war evangelischer Pfarrer in Falkenstein im Taunus.[5][6] Er und seine Frau May-Britt Moser studierten ab 1982 an der Universität Oslo Mathematik, Statistik, Programmieren, Neurobiologie und Psychologie. Edvard Moser schloss sein Studium der Psychologie 1990 ab. Beide erwarben an der Universität Oslo bei Per Andersen einen Doktorgrad in Neurophysiologie. Vorher und nachher (als Postdoktoranden) waren sie gemeinsam bei Richard G. Morris an der University of Edinburgh. Eine weitere Postdoktoranden-Station führte sie zu John O?Keefe an das University College London. 1996 kehrten beide nach Norwegen zurück, um an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU) in Trondheim Positionen als førsteamanuensis für Biopsychologie zu übernehmen, Edvard Moser ab 1998 mit einer ordentlichen Professur für Neurowissenschaften. 2002 gründeten beide dort das Zentrum für die Biologie des Gedächtniss.